La solution

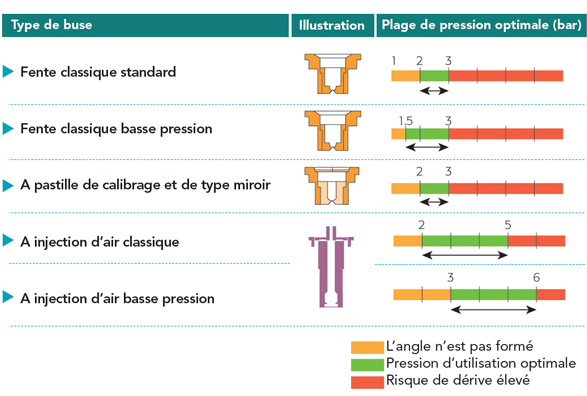

Cinq grands types de buses existent sur le marché : les buses à fente classique, les buses à fente classique basse pression, les buses à pastille de calibrage et les buses à injection d’air (Tableau 1). Ces différents modèles s’utilisent à des pressions différentes et génèrent des tailles de goutte différentes. Plus les gouttelettes sont fines, plus la répartition est homogène sur les plantes, mais plus le risque de dérive est élevé. Ainsi, les buses à fentes classique s’utilisent entre 2 et 3 bars car au-delà de 3 bars, le risque de dérive est important : les gouttelettes sont trop fines. Les buses à fente classique basse pression permettent un bon recouvrement dès 1,2 bar, en générant des gouttelettes plus grosses. Les buses à pastille de calibrage se distinguent par une pastille placée en amont de la buse, qui fait chuter la pression au sein du corps de la buse et créée de grosses gouttelettes. La buse à injection d’air repose, elle, sur « l’effet Venturi » : un trou ouvert sur le coté des buses aspirent de l’air lorsqu’elles fonctionnent, ce qui augmente le volume du liquide et le diamètre des gouttes. Les modèles actuels de buses à injection d’air s’utilisent entre 1,5 et 5 bars pour les « basse pression » et entre 3 et 6 bars pour les « classiques ». Elles présentent aujourd’hui trois niveaux de réduction de dérive dans la liste des matériels homologués : 66 %, 75 % et 90 %.

Tableau 1 : Cinq types de buses sont commercialisés. Les buses à injection d’air forment les plus grosses gouttes et sont réparties en deux catégories : les « classiques » et les « basses pression »

Application et efficacité

Les essais conduits par Arvalis pour évaluer l’efficacité de la dérive mettent en évidence une diminution croissante de la dérive moyenne à 5 mètres : dans un essai de 2021 avec un vent de 17 km/h, la buse à fente classique génère 16,7 % de dérive à 5 mètres après la buse quand la buse à fente classique basse pression en génère 6,9 %, contre 4,5 % pour la buse à pastille de calibrage et 3 % pour la buse à injection d’air. Seule les buses à injection d’air permettent de diminuer fortement la dérive par rapport à leurs concurrentes. La comparaison des différents types de buses sur l’efficacité d’applications phytosanitaires depuis une quinzaine d’années a montré que la buse à injection d’air ne diminuait pas leur efficacité, même si des ajustements du volume de bouillie étaient parfois nécessaires pour maintenir le même niveau d’efficacité par rapport à une buse à fente classique (Figure 1).

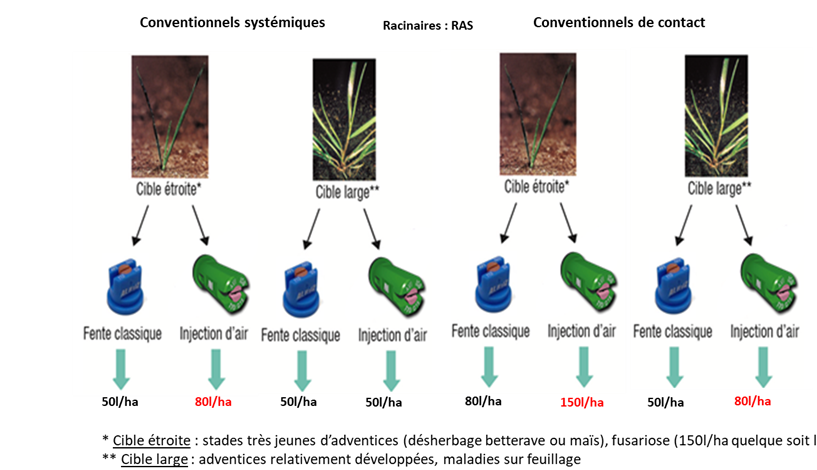

Figure 1 : Volume de bouillie minimum en fonction du mode d’action du produit, de la taille de la cible et du type de buse utilisé- synthèse d’essais réalisés depuis 2008.

Dans le détail, pour les produits herbicides systémiques, qui requièrent de pénétrer dans la plante par les feuilles pour agir, les buses à injection d’air donnent des résultats satisfaisants, jusqu’à 50 l/ha. Le volume et le type de buse n’ont pas non plus d’effet significatif sur l’efficacité d’un herbicide à action racinaire. Sur végétation bien développée, les résultats des applications d’herbicides de contact avec des buses à injection d’air sont satisfaisants jusqu’à 80 l/ha. La majorité des traitements peut ainsi s’effectuer à cette pression. Par contre, sur des cibles moins développées (adventices des betteraves par exemple), le volume minimum des buses à injection d’air doit passer à 150 l/ha pour que le traitement reste efficace. L’herbicide de contact doit toucher le maximum de la surface de l’adventice pour en détruire les tissus.