Niveau de réduction d’utilisation et/ou d’impact potentiel

Le niveau de réduction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques est potentiellement très important avec cette solution.

Différents exemples du développement de cette solution existent :

- Exemple 1 : En contexte de sols argilo-calcaires en Champagne berrichonne, la transition d’une rotation classique colza-blé-orge vers une rotation sur 9 ans lentille-blé dur-colza associé avec des légumineuses-maïs-tournesol-blé tendre-pois d’hiver-blé tendre-orge a été retenue après simulation pour assurer l’objectif de rentabilité du système tout en réduisant significativement l’usage des produits phytopharmaceutiques (-35% IFT) 7 .

- Exemple 2 : L’introduction de prairies temporaires dans des rotations permet également des réductions marquées d’usage des produits. De nombreuses illustrations en sont données dans les « fiches trajectoires » du réseau DEPHY FERME. On peut, par exemple, mentionner l’expérience d’un agriculteur-éleveur de Haute-Loire qui est passé d’une rotation initiale Orge – Blé tendre – Triticale – Lentille à une rotation Prairie Temporaire (mélange graminées légumineuses) 3 ans – Blé tendre – Triticale – Lentille. Sur les 3 dernières campagnes, l’IFT du nouveau système est inférieur de 40% à celui du système « initial », tout en augmentant la marge à l’hectare 8.

- Exemple 3 : La rotation céréalière de champagne crayeuse sur 9 ans Luzerne (3 ans) – blé – colza – blé – orge – betterave - orge permet de réduire l’IFT moyen annuel de la rotation de 30% par rapport à la même rotation sans luzerne (Colza, blé, orge, betterave, blé). L’introduction de la luzerne se fait dans ce cas au profit de l’agriculteur comme le montre l’étude VALOLUZ (Valoluz, revue Fourrages, 2025).

- Exemple 4 : Des travaux conduits dans le cadre du CASDAR PHYTOEL (2013-2017), qui visait à produire des outils et des références pour accompagner les exploitations de polyculture élevage vers la réduction d’usage des produits phytopharmaceutiques, montrent qu’en moyenne 2/3 de la baisse d’IFT est imputable aux seules modifications d’assolements (abandon/introduction de cultures, changements des équilibres entre cultures) 9.

Surcoût et/ou gain de la solution

Le surcoût est très variable et il n’est pas systématique. Il dépend des assolements initiaux et des cultures de diversification. Tous les cas de figure ont été observés dans le réseau de fermes DEPHY avec un nombre significatif de cas où la performance économique ressort améliorée. Globalement, les surcoûts potentiels peuvent provenir des charges opérationnelles, du temps de main d’œuvre supplémentaires engendrés par les nouvelles cultures, d’un besoin d’investissement en matériel ou en bâtiments. Ils peuvent également provenir de mauvais résultats en termes de production de ces nouvelles cultures, engendrant des marges sur ces cultures inférieures aux marges moyennes des cultures de l’exploitation. Il peut alors être important de discerner ce qui vient d’une situation exceptionnelle, d’une difficulté de maitrise technique ou d’une faible adéquation aux conditions pédoclimatiques rencontrées localement.

Le besoin de nouveaux outils spécifiques à la conduite des cultures de diversification peut représenter un investissement important qu’il faut intégrer dans l’évaluation économique globale (à minima intégrer un coût lié à une prestation pour des interventions pour lesquelles l’agriculteur ne dispose pas du matériel adéquat).

L’absence de filière structurée sur le territoire pour assurer le débouché de cultures de diversification est sûrement un élément majeur à prendre en compte dans l’approche économique. Le temps de structuration de la filière peut être long et la rentabilité économique non immédiate.

A contrario, les gains peuvent provenir de meilleures marges sur les cultures de diversification que sur les cultures actuelles, ces meilleures marges pouvant provenir de charges opérationnelles plus faibles et/ou de meilleurs produits à l’hectare. L’introduction de nouvelles cultures peut aussi permettre de meilleures marges sur les autres cultures déjà présentes dans la rotation.

La diversification des productions est aussi reconnue comme un moyen efficace d’étalement des risques (de déconvenue) face aux aléas climatiques à l’échelle de l’exploitation.

Impact organisation du travail / pénibilité / environnement

Organisation du travail/pénibilité : Les changements d’assolement impliquent systématiquement des évolutions de la répartition annuelle du temps de travail. En effet, chaque culture a son propre calendrier annuel. Cet impact ne doit pas être sous-estimé car il représente un frein potentiel important à la diversification des assolements si les nouvelles cultures envisagées présentent des calendriers de travaux non compatibles avec les attentes et les possibilités de l’exploitant, particulièrement en cultures légumières. Il peut en revanche venir aussi apporter un meilleur étalement des chantiers à des moments tendus. On peut également noter qu’une diversification des assolements va souvent de pair avec une augmentation de la complexité des systèmes de cultures et du système de production dans son ensemble. En effet, le nombre de cultures augmente et avec lui le besoin de maitrise technique, de réactivité, d’observations, etc. La contrepartie est dans un gain de robustesse du système. Dans le cas de la luzerne à vocation de déshydratation, le temps de travail est réduit sur ces surfaces, l’agriculteur n’ayant que le semis (1 fois pour 3,5 ans), le désherbage et la fertilisation à assurer. La récolte est assurée par sa coopérative.

Environnement : En rompant les cycles biologiques des bio-agresseurs, l’allongement de la rotation permet de réduire la pression parasitaire, limitant ainsi le recours aux produits phytopharmaceutiques. La diversification des cultures, en introduisant des espèces aux exigences et sensibilités variées, diminue l’usage répétitif des mêmes traitements. Ces pratiques renforcent la résilience des systèmes agricoles, favorisent la biodiversité fonctionnelle et contribuent à une gestion plus durable des intrants, limitant leur impact sur les différents milieux (sols, air, eau).

Freins à lever et conditions de réussite

- Evaluer son niveau d’usage en produits phytopharmaceutiques

La très grande majorité des outils de saisie des pratiques agricoles permettent le calcul de l’IFT. Pour les agriculteurs ne disposant pas de tels outils, le ministère met à disposition un outil de calcul en ligne : https://alim.agriculture.gouv.fr/ift/.

- Comparer son IFT par rapport à des références

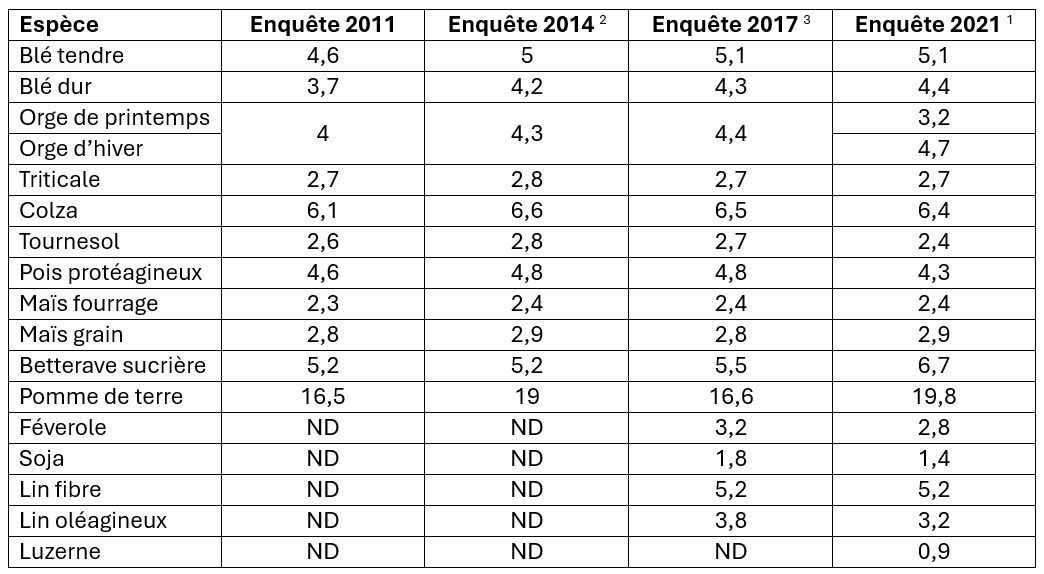

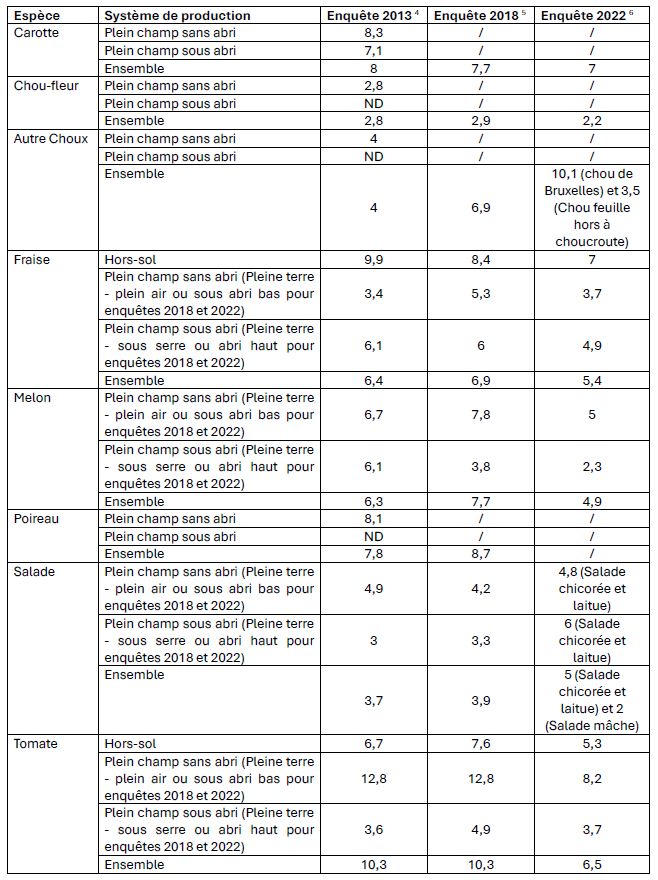

Pour les dispositifs de type MAEC, les IFT de référence sont calculés à l’échelle de la petite région agricole. Ainsi l’agriculteur peut comparer l’IFT qu’il a calculé sur son exploitation avec l’IFT moyen des exploitations de son secteur. Si l’agriculteur ne se trouve pas dans un secteur concerné par ce type de dispositif, il peut se référer aux résultats des enquêtes pratiques culturales réalisées par le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’agriculture, et mis à disposition via Agreste : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/.

- Choisir une culture moins consommatrice en produits phytopharmaceutiques

Bien évidemment, le fait de choisir une culture qui permet de réduire sa consommation de produits phytopharmaceutiques ne peut pas être le seul critère à prendre en compte :

- Il faut intégrer les aspects économiques, techniques, organisationnels, etc. pour évaluer la pertinence de l’intégration d’une nouvelle culture dans l’assolement.

- Il faut s’assurer d’un débouché, d’une source éventuelle de conseil et d’une filière locale pour la commercialisation de la nouvelle culture, si elle n’est pas utilisée sur l’exploitation.

- Soutien de la démarche par différents acteurs

- Services de l’état :

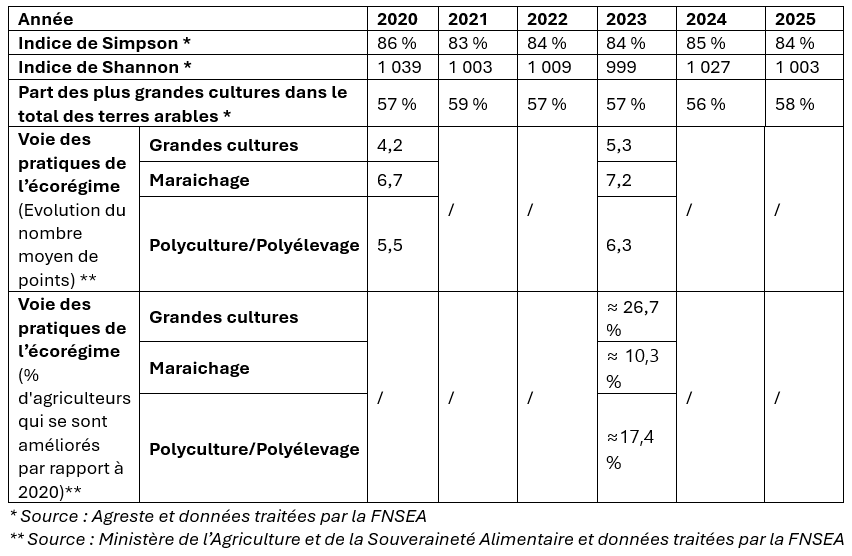

- Soutien à la diversification dans le cadre de l’écorégime de la PAC et la conditionnalité (Bonne Conduite Agroenvironnementale BCAE7). BCAE8, écorégimes soutiennent la diversification des assolements. Une aide couplée existe également pour les légumineuses.

- Politique de priorité à l’approvisionnement français dans le cadre des Projet Territoriaux d’Alimentation (PAT).

- Acteurs de la filière :

- Chaine de transformation pouvant intégrer les productions ayant les meilleurs potentiels de substitution.

Demandes adressées aux pouvoirs publics et à la recherche publique :

Services de l’Etat : Mobiliser les services pour mieux appréhender la diversification des rotations et des assolements : une telle information peut être extraite et régionalisée à partir des déclarations PAC. Permettre l’accès aux statistiques de surfaces pour des cultures mineures (celles regroupées sous les termes de « autres céréales » ou « autres oléagineux »).

Recherche publique : Analyser des données disponibles notamment celles générées par le Réseau des fermes DEPHY, en mettant notamment l’accent sur la partition entre les effets directs en saison et les effets bénéfiques différés. Intégrer plus systématiquement l’analyse des effets « précédents » dans les évaluations.